2025年自分らしい1年を、心からの言葉で。

新年あけましておめでとうございます。

穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

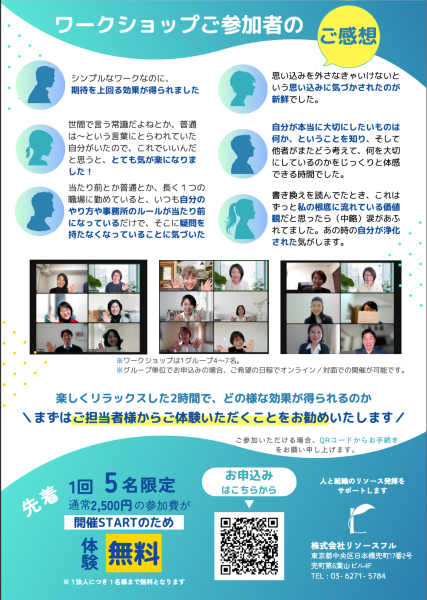

昨年は、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)デトックスワークショップを通して、かけがえのない出会いと、心を揺さぶるような発見、そして深い感動を皆様と分かち合うことができました。ご参加いただいた皆様、ワークショップを支えてくださった全ての方々に、改めて感謝の気持ちをお伝えいたします。本当にありがとうございました。

2024年の一年間、ワークショップを開催する中でいただいた学びは、私にとってかけがえのない財産となりました。特に心に残ったのは、「多様性を尊重しましょう」という言葉が広まる一方、その言葉の裏で本来の自分を表現することにためらいを感じている方が少なくない、という現実でした。特に、昨年実施した中学生向けの講演では、若い世代が早くも「周りに合わせなければ」「『正しい言動』をしなくては」というプレッシャーを感じていることに、胸が締め付けられる思いでした。

「多様性を尊重しましょう」という言葉は、本来、一人ひとりの個性を認め、尊重し合うことで、より豊かな社会を築こうという理念を表しています。しかし、その言葉が、逆に自分らしさを押し込める力となってしまっているとしたら、それはとても悲しいことです。

アンコンシャス・バイアス デトックスワークショップは、まさに、そうした状況を打破し、心の奥底に眠る「ほんとうの言葉」を掘り起こすための特別な時間です。それは、羅針盤を持たずに大海原を航海するのではなく、自分の内なる直感をレーダーにして、宝の地図を解読していくような、ワクワクする冒険です。

「ほんとうの言葉」を発見することこそ、「私はこれでいい」という確信、揺るぎない自分軸を確立し、未来への希望と勇気を育む源泉になると信じています。そして、「ほんとうの自分」と深く繋がることができた人は、内側から溢れ出すような生命力、創造力、そして他者への温かい眼差しに満ち溢れると確信しています。

私たちが目指すのは、一人ひとりが自分らしく輝き、その光で周りの人々をも照らし出す、そんな温かい繋がりで満ちた世界です。

変化の激しいAI時代だからこそ、他者との比較や情報過多に惑わされることなく、自分らしさという羅針盤を見失わずに進むことが、これまで以上に重要になってきます。そのための道しるべとなる「ほんとうの言葉」の発掘は、ますますその重要性を増していくからこそ、本ワークショップの存在意義はますます重要になることでしょう。

さて、2025年は、このアンコンシャス・バイアス デトックスワークショップを、これまでとは少し違う形でお届けしたいと考えています。

より深く、より実践的な学びを提供できるよう、現在、内容を検討中です。

このワークショップにご参加いただいたことがある方はもちろん、興味をお持ちの方も、ぜひ忌憚のないご意見やアイディアをお聞かせいただけないでしょうか?

皆様の声が、これからのワークショップをさらに進化させるための、何よりの力となります。

ご意見・ご感想がございましたら、ぜひこのメールへの返信やおひとりずつ繋がっているSNS等でお寄せください。

2025年が、皆様にとって、心からの言葉で自分らしく輝く、素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

こちらのページも今年リニューアル予定です!

コラム:チーム作りに「相互理解」はいらない

こんにちは 株式会社リソースフルの中田明子です。

今日はオンラインで国立女性会館の男女共同参画に関するパネルディスカッションに視聴参加しました。

3人のパネラーの中に、地元、浜松市部長のお姿も。

「生理の貧困」や市役所職員の生理休暇の取りやすさへの取組みなど、浜松市の「リプロダクティブ・ヘルス」(=性と生殖に関する健康と権利)事業について、大変興味深く拝聴いたしました。

ここで気になったのが、浜松市の発表に対する参加者からの意見です。

要約すると、

「生理について、男性と話し合っても理解は期待できない。規則を作るべき」

ということでした。

確かに、生理に関する体調不良など、男性には本当に理解することは難しいでしょう。

もっと言うと、女性同士であっても個人差があるので、生理痛が軽い人は重い人の本当の辛さは理解できません。

更に言うと、家族であっても友人であっても、自分のことでさえも「本当に理解する」なんて無理なことだと感じています。

(「相手のことを完全に理解している」と思っている方が危険ですよね)

では、どうせ出来ないのだから、「本当に理解し合うこと」を目指して学んだり、話し合ったりすることは無駄なことなのでしょうか?

規則を作れば、その組織は上手く行くのでしょうか?

勿論そうではありません。

学んだり、話し合ったりすることの意味、それは

「自分には理解出来ていないことがある」

ということを「知る」ためだと私は考えます。

生理痛など、女性特有の辛さは勿論、男性特有の大変さもあるでしょう。

育児中、障がい、持病など、一人一人の状況に応じた、様々な問題もあることでしょう。

性別や国籍や職種や年齢・・多様な人々が組織でまとまるために、全員が「理解し合う」ことはかなり難しいと感じます。

それでも、

「自分には理解できないけれど、こういう問題を抱えている人がいる」

と「知る」機会が増えると、

「自分は気づいていないだけで、相手は何か問題を抱えているかもしれない」

と、相手の背景に思いを馳せる姿勢が段々と身についていきます。

これは、いわゆる「思いやり」とも違います。

「あの人は〇〇だから△△してあげよう」

というのは、相手のことを分かっている、こうして欲しいはずだ、という決めつけでもあります。

(いわゆる「育児中の女性に重要な仕事を任せない」問題と同じです。)

「相手の背景に思いを馳せる」というのは、

「自分は相手のことを全て理解しているわけではない」

という大前提があるので、相手のことを知ろう、話を聴こうという行動に繋がります。

これが、ダイバーシティ・チームビルディングには最も重要な視点です。

「本当に理解し合えているわけではないけれど、常に、相手の背景に思いを馳せられている状態」

この状態がメンバーの「基本姿勢」となれば、気づかずに誰かの問題を見過ごしたり、決めつけによって見当違いの「親切」を振りかざすことが随分減るのではないでしょうか。

だから、チーム作りに本当に必要なのは「相互理解」ではありません。

必要なのは、「相互理解」ではなく、「理解しようとする姿勢」ですね!

私もこうしてアンコンシャス・バイアスや組織作りについて教えたりしていますが、「本当に理解している」と思ったら最後です。

世の中分からないことだらけ。

だからこそ、常に相手の話に耳を傾けたり、学び続けたりしていきたいと感じています。

4期目スタートしました

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

おかげさまで法人設立から3年経ちました。

沢山の方にご機会をいただきながら目の前のことに全力で関わり続けたお陰様で、少しずつ経験値がたまってきたかなと感じています。

人材育成やチームビルディング、その結果としての営業予算達成など成果に繋がる企業様も増えてきました。

感謝のお言葉を頂くにつけ、お役に立てることをありがたく思います!

振り返っていつも共通していた想いは

「目の前の方の人生が

より良い方向へ向かうことに役立ちたい」

ということ。

特に、

「これまでない視点に気づき、目の前が開ける」

という体験を届けることに注力してきました。

(アンコンシャスバイアス研修は正にそんな機会)

どんな研修でも、コーチングでも、

「こうすれば上手くいくのか!」

「そんな考え方があったのか!」

「できそう! やってみよう!」

そんな「目から鱗」体験をすることで、前向きな明るい気持ちになること、自分をもっと幸せに向かわせるための思考や行動が起きること、そんな勇気づけの機会を提供することを第一の目的にしてきましたし、これからもそれは変わりません。

そもそも今の自分があるのも、そんな「目から鱗体験」があったから。

失敗したり傷つくのが怖くて沢山の言い訳をしてチャレンジを避け、周囲を攻撃したり愚痴を言って過ごしていた自分。

そこからある書籍との偶然の出会いがあり目が覚めた(!)ことで素晴らしい今に繋がっていると感じています。

(この体験のことは追々書こうと思います)

この世の中、「やり方」は既に沢山の情報に溢れています。

なので、そこにアクセスしようと思える「気持ち」があることがまずは大切。

だからこそ、研修でもどうしたら

「こうすれば上手くいくのか!」

「そんな考え方があったのか!」

「できそう! やってみよう!」

と思ってもらえるのか?

これを一番に考えています。

研修をリピートして頂けたりご紹介を頂けたりするのも、こうして「火がついた」社員さんたちが組織を変えて行っているおかげかなと思っています(^^)

さて、ここから4期目。

これからも、人生をポジティブな方向へ向かわせるキッカケをより多くの方へご提供していきたい!

そんな風に思っています。

そして、ここからはあえて目標やゴールを設定せず、「目の前のこと」にさらに全力で注力してまいります。

というのも、自分が考えて設定する「理想の目標」「ゴール」は、自分が考えられる範囲内の限定された枠の中のものでしかないからです。

かつては高い目標をたててそこに向かってガムシャラに頑張った時期もありましたが、4期目は「今」に集中しながら結果、自分がどこに辿り着くのか楽しんでみようと思います。

2023年、どんな方と素晴らしい時間を共にできるのかとても楽しみにしています。

引き続きどうぞよろしくお願い致します。

「チームワーク」と「チームビルディング」

「ああ・・だからあの時会社を辞めたのか・・・!」

週末に参加したセミナー冒頭でのこと

講義を聞きながら

過去の経験を衝撃とともに思い出しました。

***

私が新卒で18年勤めた会社の

最後の職場は

「みんなに意見を聞いてから進めよう」

「みんなで平等に仕事割り振りましょう」

ということを大切にする職場でした。

一見良いことを言っているのですが、

私はやりにくくてたまりませんでした。

なぜなら、仕事の「ゴール達成」ではなく

「仲良くやる」ことが目的のように感じてしまっていたからです。

ゴール達成までの効率を考えず、

個人の得意分野を考えず、

「平等に分担する」ことが本当に大切だろうか?

「成果が出るチームビルディング」について

何も学んでいなかった当時の私は

筋道をたてて

反対意見を伝えることができませんでした。

結局、他の様々なやりにくさも後押しとなり

退職に繋がる一因となりました。

***

セミナーで講師が話していたのは

「チームワーク」と

「チームビルディング」の違いです。

「チームワーク」の会社は

社長が電話に出る会社

「チームビルディング」の会社は

社長が電話に出ない会社です。

この違い、お分かりでしょうか?

社長には社長にしかできない役割、仕事があります。

それをせずに「現場が忙しいから」と

電話に出てしまっていいものでしょうか?

成果につながるのはチームビルディング、

平等に仕事を分担するのではなく

適切に役割分担できているチームです。

当時の職場は

一人一人の強みや資質や役割抜きで

「みんなで平等ににがんばるチームワークの職場」

でした。

「チームワークは人を殺す」

講師の言葉に

結局退職してしまった過去の自分を思い出し、

妙に納得してしまいました。

***

時を経て、現在の私は

やりがいと業績が上がるチーム作りの講師をしています。

現在進行中で

色々な学びを続けている中で思うことは

「あの時、このスキルがあれば良かったのに」

「こういうプロセスを踏めば上手くいったのに」

「早くこのことを知っていたかった・・!」

ということ。

チームの作り方

部下指導の仕方

コミュニケーション方法・・

当時の自分のように、

何も知らないまま現場で奮闘している方がとても多いことに胸が痛みます。

知っていたら、持っていたら、

「もっと上手くできる様になる」

「もっと結果が出る様になる!」

「もっと仕事が楽しくなる」

「やり方・あり方」を

沢山の頑張っている次世代リーダーへお届けしたい!

渡しの日々のモチベーションになっています。

最近は多くのクライアント様と関わらせて頂き

チーム作りの強力な方法をお渡しできる様になりました。

「チームの雰囲気が全く変わった!」

「教えてもらった方法で仕事がやりやすくなった!」

「先生のあり方に勇気をもらえた」

こんなお声を頂くなか

一人一人の違いを活かし、成果を上げる

「チームビルディング」の手法を届けていきたい

気持ちを新たにしています。

「チームビルディング」と「フィロソフィー教育」について

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

あっという間に4月も終わりです。

今月から、新しく2社でチームビルディングプログラムを開始し、多忙な毎日です。

ここから先、どんなチームが出来上がるか今からとても楽しみにしています。

さて、チームビルディング、と言っても一体何をするのか?

漠然としているかもしれません。

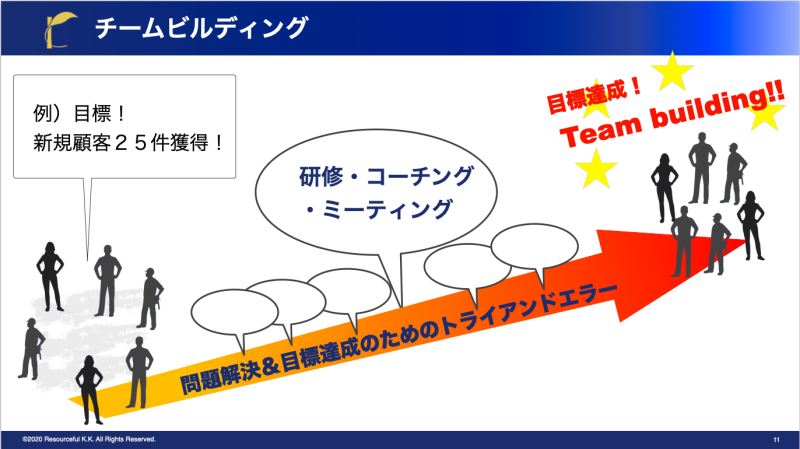

下のイラストは当社で提供しているチームビルディングプロジェクトのイメージです。

(先日経営者の集まりで自社紹介した時の資料です)

人それぞれが持つ「無意識の思考スタイル」を明らかにした上で、目標達成のプロセスを通じて3つの力(※以下参照)をUP。

成果がでるチーム構造にしていくことを目的にしています。

※3つの力

①「人材力」(個人の強みの発揮)

②メンバー同士の「関係力」(やる気を引き出すコミュニケーション力)

③ビジョン実現に一丸となって向かう「組織力」

プログラムでは、毎回ゲームを行いますが、

・とにかく楽しい!

・夢中になって素の自分、無意識の行動パターンが出やすい!

・自分ごととして体感できる!

という効果があります。

何より、毎回社員の皆さんが夢中になってワイワイ参加してくださるので、私もとても楽しく進められることに感謝しています。

参加する幹部社員の方からも、

「これまでにない楽しさと集中力、そして大きな気づきが得られています」

というご感想を複数頂き、もっと沢山の方にこのプログラムを届けたいと思う日々です。

そして、チーム作りの際に重要なのが、会社のビジョン・ミッション・バリューなどの経営理念(フィロソフィー)。

言語化されていない、一応あるけれど曖昧・・という企業様には「新入社員教育」や「階層別教育」など、あらゆる場面でテキスト、ハウスルール、会社の憲法的に使える「フィロソフィーブック」の作成も行っています。

先日もご希望される顧問先経営者様へ「2日間の集中インタビュー」を行ってまいりました。

(ご本人がリラックスできるリゾートホテルのラウンジなどで楽しく行います♪)

この日は会員制リゾートクラブのラウンジでした

頭の中にあることを問われるままにただ、ただ、話す数時間・・・

経営者の方は楽しく話すだけ!

私はこれをまとめて「フィロソフィーブック」にします。

私自身しっかりとコーチングを学んでいますので、知らず知らずフィロソフィー作りに必要な経営に対する想いや考え、価値観などのエッセンスを吐き出すことができますし、同時に企業研修講師としての技術で、それらを会社オリジナルの教育プログラムにまとめ上げます。

「自分が何を大切にしているのか、はっきりしてきました」

「自分の思考を社員にわかりやすく伝えられてありがたいです」

「これがあれば社員教育に困りません!」

などのお喜びの声を頂いております。

完成したフィロソフィーブックを元に、全社員の皆様への教育を進めていくことでビジョン達成への距離がグッと縮まった様に感じます!

「社長と共にビジョン実現に熱狂するチーム」作り

これからも邁進してまいります。

社外CLO /ビジョナリー組織開発コンサルタントとして活動を開始しました

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

本日より、静岡県西部に本社を構える企業様の

社外Chief Learning Officer=「最高教育責任者」に就任しました。

先ほど社長や幹部社員の皆様と今後のビジョン達成に向けて、

キックオフミーテイングを終えてきた所です。

未来を創るメンバーの一員としてワクワクが止まりません♪

今後は、様々な企業の「社外CLO」として、

・フィロソフィーに沿った社員教育

・社員の才能・個性を活かした組織作り

・社長と社員の「橋渡し役」

などのサポートを行う

「ビジョナリー組織開発コンサルタント」として、活動して参ります。

2018年3月、静岡県初のアンコンシャスバイアス公開講座に登壇以後、

主に「女性活躍」や「ダイバーシティ」に関する課題に取り組んできました。

それはイコール、自分が20年間の会社員時代に抱えていた課題でもありました。

「どうしたら誰もが幸せに働けるのか?」

「自分らしく働くにはどうしたらいいのか?」

「働きがいと成果はどうしたら両立するのか?」

考え続け、様々な学びを重ねてきました。

コーチング、コミュニケーション、

アドラー心理学など各種心理学、

SDGs、ダイバーシティ、

各種キャリア理論・・etc.

そしてこの度、アンコンシャスバイアスについて考える上でも参考にした、

「学習する組織」をベースとしたチームビルディングの学び過程を終えました。

この学びを通じてやっと、これまで私が感じていた課題に対する解決策が見つかった様に感じています。

まだまだ学びは続きますが、これからは

「ビジョン実現に熱狂する」

チーム創りをサポートして参ります!

改めまして、どうぞよろしくお願い致します!

【コラム】1on1導入の前にリーダーに必要な「聞く力」を

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

1on1を職場に導入している社長さまへお伺いします。

「1on1のやり方」(※決して手順ではない)を

管理職の方へトレーニングされた上で導入されていらっしゃいますか?

本当に、

心から思うのですが、

「下手な」1on1ならやらない方がマシだと・・・。

「1on1」を無意味だと感じる

「1on1」で上司に傷つけられた

「1on1」でやる気がなくなった

部下の立場の方から

そんな話をよくよく伺います。

プロコーチの目から見ると

「当たり前」と思うことが

まだまだ現場では実践されていないのを感じます。

例えは相手の話の「聞き方」です。

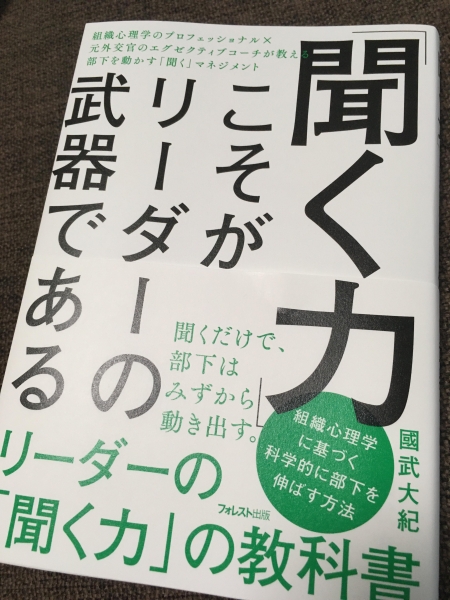

私のコーチング師匠の1人でもあり

大好きなお兄様としても慕わせて頂いている國武大紀さんが

リーダーのための新刊を出されました。

『聞く力こそがリーダーの武器である』

(フォレスト出版、2020年6月)

「聞く力」の大切さが解説されています。

國武さんには、

私が一番苦しかった時期にメンターとして導いていただき

コーチングや組織心理学、様々なことを教えていただきました。

1年ほどの学びの中でも強く感じ取ったのが

「相手の幸せを願う」

ことが一番大切だということ。

そして、

相手(部下)のことを大切にできない管理職の方は

自分が大切にされていない(少なくともそう感じている)からなのです。

それを忘れて「正しさ」で押し通そうとするトップの何と多いことか。

これまで研修やコーチングで管理職の方と接するときは

まず、管理職の方々の自己肯定感を上げる演習から入っています。

その演習をするにつけ、

「大切にされていない」(と感じている)

管理職の方々が本当に多いことに驚きます。

コーチングコミュニケーションは

ロジカルシンキングでもプレゼンスキルでもありません。

月並みですが、人は理屈ではなく「感動」、感じて動くのです。

そして、相手を「感動」させられるのは、

理念の素晴らしさでも正しさでもなく

相手の、部下の、お客様の幸せを本当に願っている気持ちが伝わるからこそ。

「相手の幸せを願う」

今、自分自身が人として本質的なことを大切に仕事ができていることは

本当にありがたく、深い安らぎをさえ感じます。

國武さんから学べたことはコーチとしても、人間としても、大きな財産となっています。

是非職場のリーダーの皆様もこの本を手に取られてみてください。

「管理職の女性を増やしたくても適切な人材が育っていない」のはなぜか

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

「管理職の女性を増やしたくても適切な人材が育っていない」

このようなケースは、育成者(多くは男性管理職)のアンコンシャス・バイアスが大きく影響をしています。

例えば、新卒で男性のAさん、女性のBさんが営業部に配属されたとします。

2人とも、最初は先輩社員について営業の基本を教わった後に徐々に独り立ちしていく過程を経ます。

さまざまな仕事があてがわれるなか、「少し難しい顧客」や「負荷がかかる案件」など、成長に必要な経験をより多くできるのはどちらでしょうか。

男性社員の方が圧倒的に多い・・・?

だとしたら、そこにはアンコンシャス・バイアスからくる構造的な組織の問題が隠れています。

「つい」から始まる男女のキャリア差

マネージャー職にいるあなたが部下へ仕事を指示する場合を想像してみてください。

海外出張や夜間の仕事など「負荷の大きい」仕事は、男性部下と女性部下、どちらに担当させますか?

(情報)2人は同期です。

・男性部下・・20代独身

・女性部下・・20代既婚子あり

研修などでこの質問をすると、男性部下に担当させたくなる方が圧倒的に多くなります。

男性上司が「つい」男性部下に負荷が大きい仕事を与える

↓

男性部下の経験値が上がる

↓

次に発生した負荷が大きい仕事を、「経験値が高い」男性部下に任せる

↓

更に男性部下の経験値が上がり、女性部下との経験値の差が広がる

↓

次に発生した負荷が大きい仕事を、「経験値が高い」男性部下に任せる

↓

更に男性部下の経験値が上がり、女性部下との経験値の差が広がる

・

・

・

繰り返し

結果として女性部下に難易度の高い仕事を経験するチャンスが減ってしまいます。

これではいつまで経っても女性部下が「成長」することはないでしょう。

「つい」男性に任せた続けた結果、

「うちには管理職になるような女性社員が育っていない」

という結果になっているのです。

私が新卒で入社した会社でも同様のことがありました。

営業部門に男性同期とともに配属されたのですが

・商品説明を先輩の代わりに行う

・一人で客先に行く

・新規開拓をする

・出張を伴う営業

など、少しストレッチした目標は、同期の男性に比べると「手加減」されていたように感じます。

新規開拓を強化する方針で部が動いていた際、私には全く指示が出ませんでした。

一方、同期の男性社員には高めの目標が渡されており、結果彼は表彰されました。

「女性社員を大切に育てよう」

そんな気配りや優しさでもあったからこそ、「つい」女性社員の成長機会を減らしてしまう傾向は対策しなくてはなりません。

人材を育てる3つのK

「機会」「期待」「鍛え」

女性社員が成長するために、この「3K」が職場で不足していると言われています。

不足する大きな要因の一つが2者のアンコンシャス・バイアスです。

1.育成者(主に男性上司)のアンコンシャスバイアス

・「女の子にハードな仕事をさせるのは可哀想」

・「女性の能力に適した業務をあてがうべき」

・「女性は家事や育児という責任があり、仕事との両立は難しい」

・「管理職は家庭責任がある女性よりも、全エネルギーを仕事に向けられる男性が適している」

・「出張や残業を子供がいる女性には任せられない」

・「女性は管理職にはなりたがらない」

2.女性社員のアンコンシャスバイアス

・「私はリーダーには向いていない」

・「女性社員のロールモデルにはなれない」

・「今の環境では活躍できない」

・「自分には能力がない」

・「女性だからそこまで働かなくていい」

育成者のアンコンシャス・バイアスは、女性社員のアンコンシャスバイアスをより強化し

その逆もまた然り。ネガティブスパイラルを起こします。

そして職場全体の「風土」として固定されてしまうのです。

また、育成者(主に男性上司)の「言い分」として以下のようなものがあります。

「女性社員に強く言えず、遠慮してしまう」

「女性社員が増えてきて、実際難しい、やりづらいと思うことがよくある」

これまで男性社員ばかりで仕事をしていたのが、そうではなくなりました。

これまでのマネジメント、コミュニケーションが使えず、やりづらく感じるのは間違いありません。

ただ、女性に限らず、外国人や障がい者、中途入社、男性育休者・・・

今後ますます多様な人材を生かしていかなくてはいけない現状にある企業が多いなか、仲間内で仕事ができる居心地の良さ、あうんの呼吸でできたこれまでのコミュニケーションは手放す覚悟が必要です。

育成者自身も「変化」が必要なのです。

「年齢差があるメンバー」「他部門のメンバー」など、価値観や常識が異なる人とのコミュニケーションは、仕事をする上で必要なことです。誰とでも建設的なコミュニケーションを行えるスキルはこれからのマネージャー、リーダーにとって必須のものとなるでしょう。

そのためにもアンコンシャス・バイアス「無意識の偏見」の壁を壊し、コミュニケーションスキルを身につけることが、女性管理職を育成していく上でも、職場風土改善においても解決策となるのです。

「アンコンシャス・バイアスって何?」

という状態からでも問題ありません。

大切なのはまず、自身のアンコンシャス・バイアスに気づくことです。

今できる小さな一歩から、踏み出していただきたいと思います。

ご案内

株式会社リソースフルではアンコンシャス・バイアスに関するオリジナルプログラムをご提供しております。

課題や目標に応じてオーダーメイドでご提供するほか、動画教材の製作もしております。

アンコンシャス・バイアスについて組織全体で学びたい

多様性の受容を促す機会を作りたい

組織的にダイバーシティの理解を深めたい

などの課題がおありでしたら、まずはこちらからお問合せくださいませ。

無料チェックリストの配布、個人でもお気軽に参加いただける定期開催ワークショップなどをご用意しています。

■アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)ワークショップ

「働き方改革」サイボウズ青野社長の講演会に参加しました

こんにちは。

株式会社リソースフル 中田明子です。

今日はとても勉強になった一日。

なかなかタイミング合わずに機会を逃していた

サイボウズ青野社長の講演を聴きに静岡へ。

よく言われていることですが、

「働き方改革」を進める上での大切な3つの切り口、

・制度(就業規則など)

・ツール(ノートパソコン、クラウド環境など)

・風土(育休とっていいよね、定時で帰っていいよね、と言う雰囲気)

言わずもがな、「風土」が一番大変、かつ大切!

そして、青野社長の言う、

作るべき「4つの風土」とは

- ①理想への共感

いろんな人がいるけど、みんな同じゴールを目指しているよね、と言うこと

- ②多様な個性を重視

それぞれが違う個性を「石垣」でイメージ

それを、均一のブロックとして積もうとするから失敗する

・・・なるほど!

- ③公明正大

嘘をつかない、隠さない。疑心暗鬼に陥ったらアウト!

・・・経験あるある・・・。

- ④自立と議論

自分はどう働きたいのか、どうしたいのか、

と言う自分軸があるかどうか

「明日、何時に会社に来ればいいですか?」は論外!

私がアンコンシャスバイアス研修を通じて

お役に立てるのはここの「風土」作りですね。

他にも、いろいろと共感点、多数。

「社会人」と「会社人」

会社に入ったら「社会人」ではなく、ただの「会社人」

(青野さんの言葉から・・)

「だって、会社の中のことしか知らないでしょ。

社会って、会社・自治体・医療・学校・・・広んだよ。

僕は子育て経験して初めてそれらに関わって「社会人」になれた」

→はい! 私も、育休をとって初めて、

「お肉の値段」「ゴミ回収日」を知りました・・・。

世の中の色々なサービスの消費者になって、初めて「社会人」になれたと思います。

「公平」と「わがまま」「公平」とは・・・

- 「幸福」とは別

- 時として不幸を生む

- 「公平」より「幸福」

ホールケーキを公平に分けるのがいいのか?

お腹が空いた人には沢山、

満腹の人には少なく分けたほうがみんな幸福では?

と言う例でした。

→ 公平(一律)にしておいた方が、きっと楽なんですよね。

でもこれからは、いかに多様な各個人に寄り添っていけるか・・ではないかな?

「わがまま」とは・・・

- 悪ではない

- モチベーションの源泉

- 組織の進化につながる

だって、石垣積んでいくのに、

それぞれみんなが「どんな石の形」しているのか、

黙っていたらわからないでしょ?

「残業したくない」

「在宅勤務したい」

「副業したい」

「週3働きたい」

そんな「わがまま」を言うからこそ、

石の形をわかって積んでいく(チームを作る)ことができるよね!ということ

そして、「働き方」は

経営者がコミットして変えていくべき!

とはいえ・・・・社員側ができることとは?

- 変えるための声を上げる

- 会社を辞める(転職)

- 辞めるつもりで、変えるための声を上げる

とにかく

「自分ごととしてアクションを」

ということではないかなと受け取りました。

「他責」ではなく「自責」

主体的であるべき、はあらゆる所で普遍ですね。

それにしても、

自分の興味関心や使命、的なものに沿って活動してきた結果、

ダイバーシティ、働き方改革、SDGs、男女共同参画

あたりのキーワードに集約されてきています。

最近は静岡市のイベントがとても興味深く

先週はUN Womenの石川雅恵さんの講演にも参加しました。

こういったイベントの行く先々で、

以前一緒にお仕事した方や

私の講座に参加していただいた方など

お久しぶりの方々にお会いするのもとても楽しいものです!

この後、どういう活動をすることで

どんな価値提供をすることができるのか・・・引き続き、

周囲の素晴らしい方々に学びながら、

進んでいこうと思います。

アンコンシャスバイアスの悪影響に陥らないためには?

こんにちは

株式会社リソースフル 中田明子です。

「アンコンシャスバイアス」(無意識の偏見・思い込み)に関する弊害が叫ばれて久しくなりました。

主に、ダイバーシティ推進の文脈で注目され、多くの企業で研修が導入され始めています。

弊社でもここ1年で企業や自治体からご依頼を受け、述べ1000人以上の社員・職員の方達に「アンコンシャスバイアス」についてお伝えするとともに、具体的な対応についてのトレーニングも行っています。

この「アンコンシャスバイアス」というテーマ、私は大きく分けて3つの問題点があると考えています。

アンコンシャスバイアスが組織に与える3つの問題

①自己に向くことで自己理解が阻まれ、能力の発揮がなされないこと

②他者に向くことで相手理解が阻まれ、特定の属性のメンバーの能力発揮の場が失われること

③①・②の結果として、相互理解が阻まれること

つまり、個人がリソースフルとは反対の「アンリソースフル」な状態になることで、組織のパフォーマンス低下につながるのです。

アメリカのGoogle社は、成果が出るチームに必要な要素として「心理的安全性」を提唱しました。

また、ダニエルキム教授の「組織の成功循環モデル」でも、「メンバー同士の安心安全な関係性」を重要なエッセンスとしています。これらがあることで個人が「リソースフル」な状態になるのです。

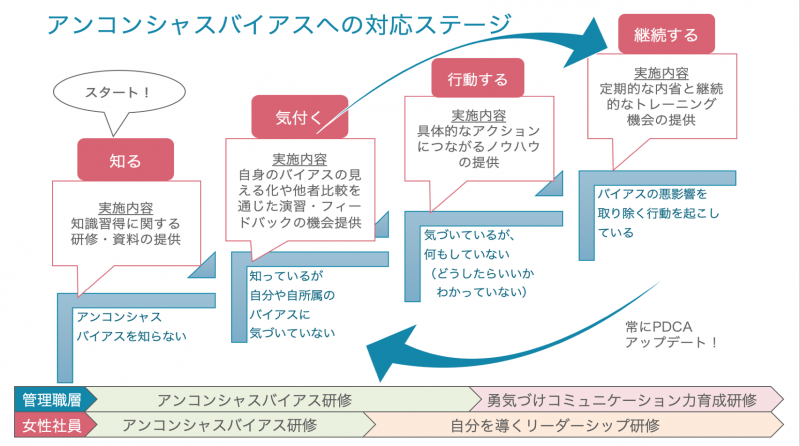

アンコンシャスバイアスの悪影響を防ぐには?

では、アンコンシャスバイアスの悪影響に陥らないためには、どうしたらいいのでしょうか?

私は今までの経験上、以下の対策を同時並行で行うのが効果的だと考えています。

「知る」 アンコンシャスバイアスの概念を知ること

「気付く」 アンコンシャスバイアスという概念を知り、自分ごととして捉えられること

「行動する」

自分に対して:正しい自己理解と、自身の能力発揮を最大限行える働きかけがなされること

他者に対して:相手理解・相互不理解を解消するための考え方と、実践的なコミュニケーション方法を身につけること

「継続する」 常に、自己理解・相手理解の上に相互理解が成り立っているか、適切なコミュニケーションがとれているかフィードバック・トレーニングの機会を持つこと

アンコンシャスバイアスは「イビキ」の問題の構造と似ています。 自分が「イビキをかいている」と気づかなければ「イビキを治療する」ということはできませんよね。全ての課題は認識することで初めてその解決のスタート地点に立つのです。まずは、自分のアンコンシャスバイアスに気づくこと、そこから全てが始まるのです。